科技前沿:精析Nature子刊好文 锂电负极SEI表征手段新范式

本项研究中设计了三个极具原创性的实验,其中有两个是表征界前所未见的创新手段。能源学人编辑部特邀本文的第一作者,北京大学深圳研究生院博士后,现任中山大学材料学院助理教授钱果裕,节选文章中的三种创新方法,向读者们分享介绍。

SEI是一种有机物-无机物复合膜,其中的乙烯锂等有机化合物尤其不稳定,易被外界能量源(如离子、电子等)损伤,采用常规手段表征其本征形貌十分困难。

在经过长循环的商业化硅碳负极中,普遍观察到的SEI厚度为300-500nm左右,本文研究团队通过对浆料配比、嵌锂深度等调控,经300次充放电循环,“培育”出了如商业化负极中形貌稳定(未破碎重整的),且厚度超过1μm的SEI厚层。得益于这种SEI厚层是有规律地积累增厚的,更多的形貌细节得以展现,为揭示SEI层的增厚机理提供了更多关键信息。

【创新方法二】采用纳米探针测量SEI区域截面的面电导率

纳米探针(Nanoprobing)的针尖曲率半径可低至50nm,通常用于检测纳米尺度下的电路故障,在半导体、集成电路领域有着比较广泛的应用。本文研究团队利用Nanoprobing测量到了SEI区域具有比绝缘体明显更好的面电导率,证实了该材料体系的SEI区域能够传输电子的猜测。这有可能是Nanoprobing在储能材料中首次被应用,是科学界首次对SEI区域导电性的直接定量测量。

【创新方法三】对SEI区域导电网络的可视化

可视化微纳区域的导电(电子传输)网络是十分困难的,研究团队曾尝试采用电子束感生电流(EBIC)、峰值力隧穿原子力显微镜(TUNA模式)表征SEI区域的导电网络,均以失败告终。

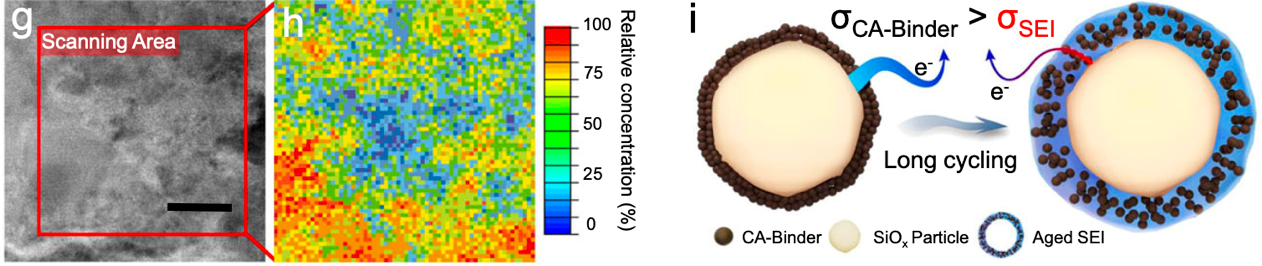

历经18个月的尝试,团队成功采用透射电子显微镜扫描模式电子能量损失谱(STEM-EELS)的点扫模式解析了SEI区域的导电成分,以STEM-EELS的面扫模式可视化了SEI区域的导电网络。这是STEM-EELS首次被灵活应用于可视化导电网络。

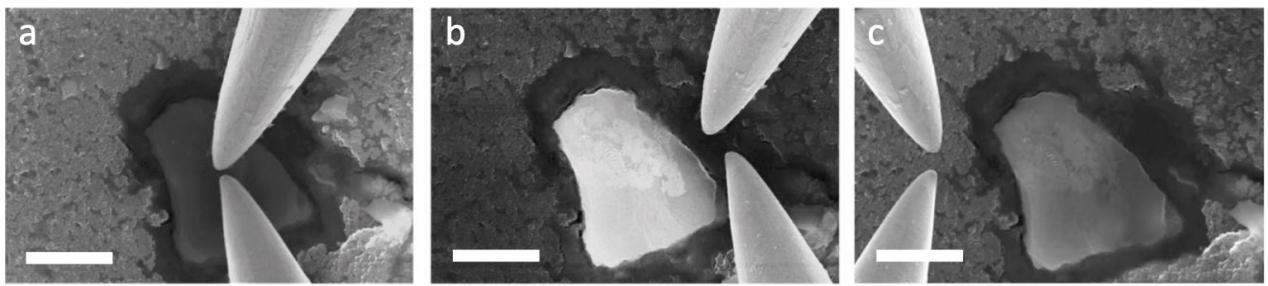

图3 采用STEM-EELS点扫、面扫硅基样品的不同位置

图3 采用STEM-EELS点扫、面扫硅基样品的不同位置

具体方法与解释如下:

在图e中SEI区域的P1,P2,P3三个点分别进行点扫,另在颗粒外部导电剂-粘结剂(Carbon black-binder domain)区域的P0点进行点扫,结果(图f)发现P0、P1、P2三个点处,碳的近边精细结构峰高度相似,然而在P3点展现出完全不同的碳峰。

由于此处的碳峰,表现的是C原子/离子化学配位环境信息,而P0点的碳主要以导电剂碳黑为主,故判断SEI区域内P1和P2点的碳与前者高度相似(以零价碳黑为主);而P3点处碳的化学配位情况差异明显,判断该点的碳为四价碳。

基于此前对传统SEI成分的认识,包含四价碳的化合物(如碳酸锂、乙烯锂等)不参与导电;有且只有零价的碳黑参与导电。因此在SEI区域中,具备与P0点碳的近边精细结构峰相似情况的点,就是参与构建导电网络的点。该P0点碳是制备负极极片时构建导电网络的导电碳黑,SEI在增厚过程中反复膨胀/收缩,导电碳黑网络因此被“冲散“,但部分导电碳黑仍然保持连续接触。SEI区域的导电网络通过“电子渗流效应(电子的连通)”得以实现,使得测量时该SEI表现出导电性。

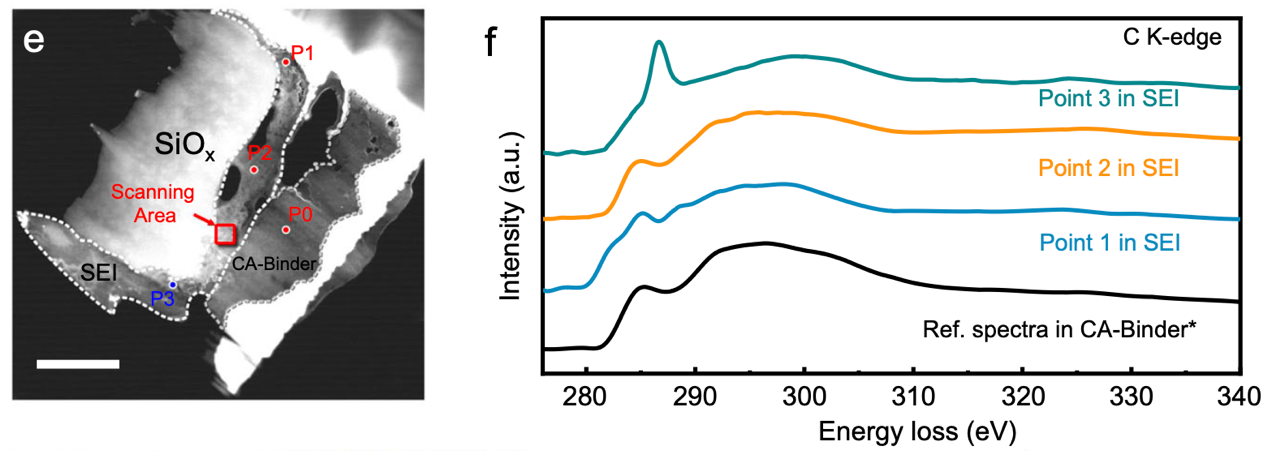

图4 SEI导电网络的可视化(偏红色为导电区域)

图4 SEI导电网络的可视化(偏红色为导电区域)

红框中为本实验对硅基颗粒表面SEI区域进行面扫,该区域大小为500nm×500nm,由64×64=4096个像素点组成。通过编写半自动程序,基于均方误差法,对每个像素点与P0点碳的特征峰进行相似值计算,最终标记相似值高的为偏红色,相似值低的为偏蓝色。偏红色点处具有碳元素,且成分与导电剂高度相似,电子优先沿红色区域传输,由此可视化了SEI区域的导电网络。

随着对SEI理解的深入,相信人们终有一天能够真正地“驾驭”它:把SEI对活性材料的保护做到最大,对电池失效的影响降到最小。

相关文章

- 锂源科技四川园区第二期项目开工仪式隆重举行

- 2021年12月动力电池产量共计31.6GWh,全年累计219.7GWh

- “中国锂电第一城”不是宁德,也不是新余,而是它!

- 磷酸铁锂电池项目不再要求180Wh/kg!锂离子电池行业规范条件(2021年本)发布

- 总投资70亿元 欣旺达、川恒股份与贵州省瓮安县人民政府签署战略合作协议

- 北交所开市:900亿 市值一哥“贝特瑞”

- 10个方面31项具体举措!《为“专精特新”中小企业办实事清单》正式印发

- 吉阳智能“电池制造工艺与装备院士工作站”正式挂牌

- 吉阳智能承办"数字化车间集成国家标准启动会"成功召开

- 工信部:引导锂离子电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,锂离子电池行业规范条件(2021 年本)开始征求意见!